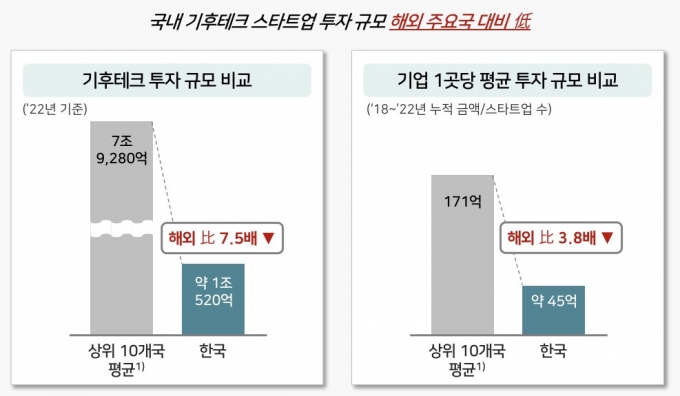

기후테크 스타트업의 숫자도 주요국보다 적었다. 국내 스타트업 7365곳을 분석한 결과 기후테크 스타트업은 362곳으로 4.9%에 그쳤다. 스타트업 1곳당 평균 투자규모가 비슷했던 인도, 호주 등도 기후테크 스타트업 비중이 전체 10%가 넘는 것과 대조적이다. 미국, 중국, 스웨덴의 경우에는 이미 기후테크 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사) 기업만 45개, 19개, 9개에 달했다.

규제 환경도 시장과 기업들의 성장을 가로막는 요인으로 지목됐다. 누적 투자액 기준 글로벌 상위 100개 기후테크 기업 중 34곳은 규제로 인해 국내에서 사업을 할 수 없는 것으로 나타났다. 예를 들어 탄소포집·활용·저장(CCUS) 기술 기업의 경우 국내에선 통계청 산업코드 등이 없어 폐기물 관리업으로 사업을 해야 한다. 이 때문에 기존 폐기물 관리 기업들이 입주 쿼터를 채운 국가산업단지에는 입주할 수 없는 상태다. 세포배양육, 재생에너지, SMR(소형모듈식 핵원자로) 기업도 상황은 비슷했다. 규제와 무관한 기업은 40곳에 그쳤다.

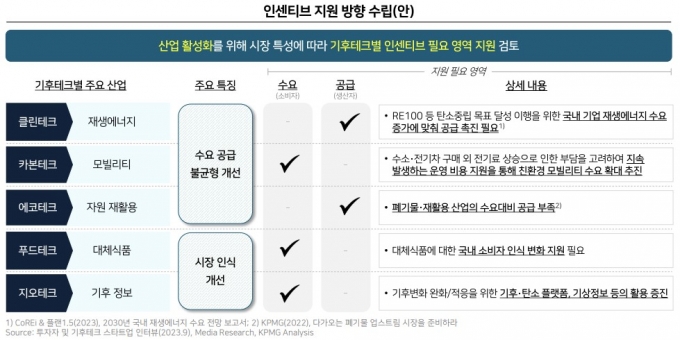

보고서는 기후테크 스타트업 생태계 활성화를 위해 정부의 적극적인 개입이 필요하다고 강조했다. 미국이 순환경제 강화를 위해 막대한 보조금을 제공하고, 유럽연합이 그린딜 산업계획으로 친환경 산업에 대한 투자금 및 보조금을 조성한 것처럼 인센티브를 도입해야 한다는 주장이다.

기후테크 투자 활성화를 위해 관련 스타트업에 대한 기술 실증 지원이나 조달시장 참여 확대가 필요하다는 지적도 나왔다. 아울러 기존 규제 관리·수립 체계를 개선해 기후테크 시장의 진입장벽을 낮춰야 한다고 강조했다.

토론자로 참여한 제현주 인비저닝파트너스 대표는 "기후테크 투자가 몰리고 유니콘이 나오는 방법은 두 가지"라며 "정부가 기후테크에 이만한 시장이 열릴 것이고 우리가 이걸 사서 규모를 뒷바침하겠다는 시그널, 기후테크의 가격경쟁력을 맞춰줄 수 있는 세제·인센티브가 필요하다"고 강조했다.

문상원 삼정KPMG 상무가 기후테크 스타트업 육성 및 생태계 활성화를 위한 정책 제안 ‘2023 스타트업코리아!’ 보고서를 발제하고 있다.

문상원 삼정KPMG 상무가 기후테크 스타트업 육성 및 생태계 활성화를 위한 정책 제안 ‘2023 스타트업코리아!’ 보고서를 발제하고 있다.